검색결과 리스트

분류 전체보기에 해당되는 글 2225건

- 2016.07.21 고령층 10명 중 6명은 취업 희망 "생활비 보태기 위해"

- 2016.07.21 인도의 테슬라, 스마트 전기 스쿠터 개발 ,전기스쿠터

- 2016.07.21 지난해 1억 이상 연봉자 39만명…11.6% 늘어나,억대연봉

- 2016.07.20 조물주 위에 건물주’ 부동산 불로소득 연간 400조원

- 2016.07.20 <부산행> 메인예고편 공개,7월 개봉하는 한국형 좀비 영화 '부산행'

- 2016.07.20 작년 근로자 평균연봉 3281만원.. 대기업-中企 임금격차 커져,대한민국연봉

- 2016.07.20 아이콘X 대신 로우킨? 선 없는 블루투스 이어폰 로이킨

- 2016.07.20 입 냄새 간단히 해결하는 방법 11가지

- 2016.07.20 “저성과자 최대 40% 삭감”… 은행 ‘성과연봉제’ 노사 충돌,금융노조

- 2016.07.20 담뱃값 인상, 금연 효과 미미…담배 판매 다시 증가

글

통게청 고령층 경제활동 인구 조사

고령층 인구 10명 중 6명은 취업을 희망하고 있으며 고용률은 53.7%인 것으로 조사됐다. 생애 가장 오래 일한 일자리의 근속기간은 14년, 일을 그만둔 나이는 49세였다.

통계청이 21일 발표한 2016년 5월 경제활동인구조사 청년층 및 고령층 부가조사 결과에 따르면 고령층 경제활동인구 683만2000명 가운데 취업자는 666만명으로 고용률은 53.7%였다, 남자의 고용률은 65.7%로 여자(43.0%)보다 22.7%p 높았다. 실업자는 17만2000명으로 실업률은 2.5%, 경제활동참가율은 55.1%다.

고령층 인구는 55~79세로 5월 기준 1239만7000명, 15세이상 인구(4338만7000명)의 28.6%를 차지하고 있다.

연령별 고용률은 55~64세 66.7%, 65~79세 37.5%로 전년동월대비 각각 0.3%p 하락했다. 산업별로 보면 '사업‧개인‧공공서비스업'이 34.9%로 가장 높았으며 '도소매·음식숙박업'(20.1%),'농림어업'(15.1%) 순이었다. 15세 이상 취업자 전체 구성비와 비교하면 '농림어업' 비중은 고령층(15.1%)이 9.7%p 높다. 직업별 분포는 '단순노무종사자'(26.2%), '기능·기계조작 종사자'(22.9%), '서비스‧판매종사자'(21.1%) 순이었다.

고령층 인구 중 장래에 일하기를 원하는 비율은 61.2%(758만2000명)로 전년동월대비 0.2%p 상승했다. 근로 희망 사유로는 '생활비에 보탬'(58.0%), '일하는 즐거움(건강이 허락하는 한 일하고 싶어서)'(34.9%) 등이었다. 장래 근로희망자의 일자리 선택기준은 '일의 양과 시간대'(26.9%), '임금수준'(24.0%), '계속근로 가능성'(17.4%) 순이었다.

55~64세 취업 유경험자의 생애 가장 오래 근무한 일자리에서의 평균 근속기간은 14년 11.1개월이었다. 성별로 보면 남자(18년 10.0개월)가 여자(10년 11.0개월)보다 평균 근속기간이 7년 11.0개월 더 길었다. 근속기간대별로 보면 '10~20년 미만' 근속 비중이 29.3%로 가장 컸으며 '20년 이상은 33.7%를 차지했다.

취업 유경험자의 가장 오래 근무한 일자리를 그만 둘 당시 평균연령은 만49.1세였다. 성별로 보면 남자 51.6세, 여자 47.0세였다. 가장 오래 근무한 일자리를 그만둔 사람(423만2000명) 중 현재 취업 중인 자는 50.2%였다.

가장 오래 근무한 일자리를 그만둔 이유는 '사업부진, 조업중단, 휴‧폐업'(30.6%), '건강이 좋지 않아서'(19.8%) 순으로 높았다.

고령층 인구 중 '지난 1년간 구직경험 있음' 비율은 15.7%로 전년동월대비 0.3%p 하락했다. 성별로 보면, 남자가 17.2%로 여자 14.3%보다 2.9%p 높았다. 구직경험자의 주된 구직경로는 '친구, 친지 소개 및 부탁'(40.8%), '고용노동부 및 기타 공공 직업알선기관'(26.1%), '사업체 문의 방문'(10.9%) 순으로 많았다.

고령층 인구 중 지난 1년간 연금 수령자 비율은 44.1%(546만9000명)로 전년동월대비 0.9%p 하락했다. 연금 수령 비율이 낮은 55~64세 인구 증가(37만5명)가 주요원인이다. 성별로 보면, 남자는 48.3%, 여자는 40.3%가 연금을 수령한 것으로 나타났다.

월평균 연금 수령액은 51만원으로 전년동월대비 2만원 증가했으며, 성별로는 남자는 69만원, 여자는 32만원으로 각각 2만원, 1만원 증가했다. 연금 수령액은 '10~25만원 미만'이 49.5%로 가장 높았으며, '150만원 이상' 수령자의 비율은 8.6%를 차지했다.

출처:http://media.daum.net/society/labor/newsview?newsid=20160721120022395

'스크랩_펌글' 카테고리의 다른 글

| '삼성 이건희 저격' 뉴스타파는 괜찮을까?,이건희성매수동영상,이건희동영상 (0) | 2016.07.22 |

|---|---|

| 부산 가스 냄새, '2시간 동안 170여건' 신고… 산업시설·LNG선박 점검 등 '저녁 대소동' (0) | 2016.07.22 |

| 인도의 테슬라, 스마트 전기 스쿠터 개발 ,전기스쿠터 (0) | 2016.07.21 |

| 지난해 1억 이상 연봉자 39만명…11.6% 늘어나,억대연봉 (0) | 2016.07.21 |

| 조물주 위에 건물주’ 부동산 불로소득 연간 400조원 (0) | 2016.07.20 |

스크랩 글이지만 도움이 되셨다면 ㅎㅎ 하단에 댓글 하나 부탁 합니다

방문하셨다면 위쪽 ♡ 공감 클릭 한번만 이라도 부탁

무플은 아 정말 싫어요.. ㅋㅋㅋ

설정

트랙백

댓글

글

인도의 아서 에너지(Ather Energy)가 올 2월 공개한 스마트 전기 스쿠터 S340의 자세한 사양이 공개됐다.

해당 모델은 최고시속 72km에 0-100km/h 가속시간 12.11초의 성능을 낸다. 최대토크는 14Nm. 약 50분만에 리튬이온 배터리가 80%까지 충전되며, 완충 시 50~100km까지 주행 가능하다. 이 배터리는 수면 아래 1m에서도 약 30분간 버틸 수 있고 6년, 5만km 주행을 보장한다.

터치스크린이 가능한 계기판을 두어 내비게이션을 비롯한 다양한 정보를 제공하며 스포츠 및 이코노미의 두 가지 주행 모드가 가능하다. 또, 스마트 LED 헤드램프를 달아 미래지향적인 모습이다. 헬맷 두 개가 들어갈 정도의 저장 공간이 확보돼 있고 프런트 서스펜션은 두 개의 텔레스코픽 포크, 리어는 모노샥(monoshock) 서스펜션을 사용했다.

'스크랩_펌글' 카테고리의 다른 글

| 부산 가스 냄새, '2시간 동안 170여건' 신고… 산업시설·LNG선박 점검 등 '저녁 대소동' (0) | 2016.07.22 |

|---|---|

| 고령층 10명 중 6명은 취업 희망 "생활비 보태기 위해" (0) | 2016.07.21 |

| 지난해 1억 이상 연봉자 39만명…11.6% 늘어나,억대연봉 (0) | 2016.07.21 |

| 조물주 위에 건물주’ 부동산 불로소득 연간 400조원 (0) | 2016.07.20 |

| 작년 근로자 평균연봉 3281만원.. 대기업-中企 임금격차 커져,대한민국연봉 (0) | 2016.07.20 |

스크랩 글이지만 도움이 되셨다면 ㅎㅎ 하단에 댓글 하나 부탁 합니다

방문하셨다면 위쪽 ♡ 공감 클릭 한번만 이라도 부탁

무플은 아 정말 싫어요.. ㅋㅋㅋ

설정

트랙백

댓글

글

6000만원이상 연봉받는 기능종사자는 대폭 줄어

근로자 1인당 평균 연봉은 3281만원…전년비 47만원 올라

'1억원 미만~8000만원' 구간 근로자 수는 1만명 줄어

2015년도 연봉 1억원 이상의 국내 근로자 수는 39만명으로 전년대비 11.6% 늘어난 것으로 나타났다.

또 지난해 연봉 6000만원 이상을 받는 생산직, 기능직, 정비원 등 기능 종사자는 2만명이상 대폭 줄어든 것으로 드러났다.

전국경제인연합회는 20일 고용노동부 '고용형태별 근로실태조사'의 1468만명 원시데이터를 분석한 '2015년도 소득분위별 근로자 연봉 분석' 결과를 발표했다.

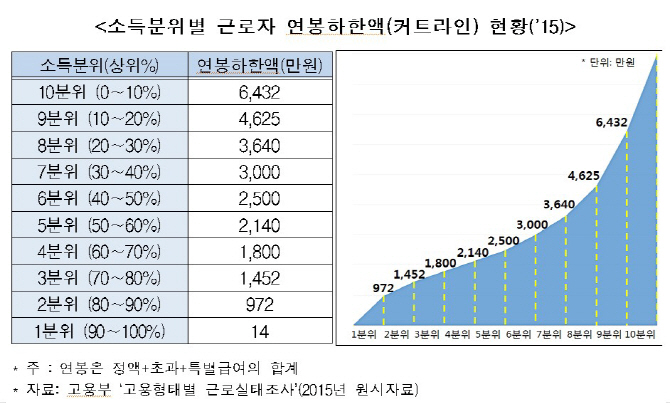

이에 따르면 고용주, 자영업자, 무급가족종사자 등을 제외한 국내 임금근로자 중 상위 10%의 연봉은 6432만원 이상이었고, 상위 20%는 4625만원 이상, 상위 30%는 3640만원 이상, 상위 40%는 3000만원 이상, 상위 50%는 2500만원 이상으로 나타났다.

지난해 국내 근로자의 1인당 평균 연봉은 3281만원으로 나타나 2014년 평균 연봉인 3234만원에서 47만원(1.5%) 오른 것으로 나타났다.

근로자 100명 중 소득 상위 50번째의 연봉(중위연봉)은 2500만원으로 2014년 2465만원보다 35만원(1.4%) 올랐다.

소득분위별 평균 연봉은 ▲10분위(상위10% 이상) 9452만원 ▲9분위(10~20%) 5428만원 ▲8분위(20~30%) 4096만원 ▲7분위(30~40%) 3323만원 ▲6분위(40~50%) 2754만원 ▲5분위(50~60%) 2316만원 ▲4분위(60~70%) 1936만원 ▲3분위(70~80%) 1620만원 ▲2분위(80~90%) 1273만원 ▲1분위(90~100%) 601만원이었다.

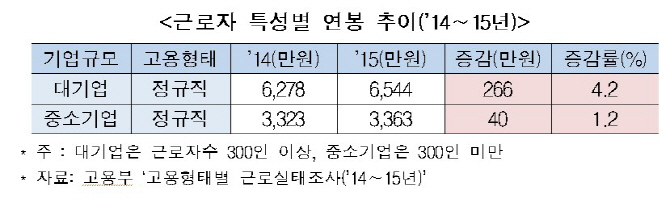

근로자 특성별 연봉 수준을 살펴보면 지난해 대기업 정규직 평균 연봉은 6544만원으로 소득상위 9.5%, 중소기업 정규직 평균 연봉은 3363만원으로 소득 상위 34.1%에 해당하는 것으로 나타났다.

2014년 대비 대기업 정규직의 평균 연봉은 266만원(4.2%), 중소기업 정규직의 평균 연봉은 40만원(1.2%) 올랐다.

연봉 금액별 근로자 수는 ▲연봉 '1억원이상'은 39만명(2.7%) ▲'1억원 미만∼8000만원'은 41만명(2.8%) ▲'8000만원 미만∼6000만원'은 96만명(6.5%) ▲'6000만원 미만∼4000만원'은 203만명(13.8%) ▲'4000만원 미만∼2000만원'은 554만명(37.7%) ▲'2000만원 미만'은 535만명(36.5%)으로 분석됐다.

연봉 금액별로 살펴봤을 때 2014년 대비 근로자 수 증가폭이 가장 높았던 구간은 '1억원 이상'으로 나타났다. 전년 대비 4만명이 늘어 11.6% 상승했다.

직종별로 살펴보면 연구직, 고기술직 등 '전문가 및 관련 종사자'의 1억원 이상 연봉을 받는 근로자 수가 3만5931명으로 가장 많이 늘었다. 이어 판매 종사자(4014명), 사무종사자(2996명) 등이었다.

또 '8000만원 미만~6000만원' 7만명(8.4%), '6000만원 미만~4000만원' 12만명(6.1%), '4000만원 미만~2000만원' 31만명(5.8%), '2000만원 미만' 11만명(2.1%) 등으로 근로자 수 증가폭이 높았다.

유일하게 '1억원 미만~8000만원' 구간의 근로자 수는 6229명이 줄었다.

이 구간에서는 직종별로 생산직, 기능직, 정비원 등 '기능원 및 관련 기능종사자'가 전년 대비 1만4836명 감소한 영향이 컸다. '관리자'와 '장치기계 조작 및 조립 종사자' 직종이 각각 1669명, 1660명 줄어 뒤를 이었다. 다만 사무종사자는 1만3552명이 늘었다.

'기능원 및 관련 기능종사자' 직종은 '1억원 이상' 구간과 '8000만원 미만~6000만원' 구간에서도 각각 4945명, 2004명 줄었다.

이번 조사 결과에 대해 송원근 전경련 경제본부장은 "중국발 경기침체, 내수부진 등 대내외적 악재 속에서도 지난해 근로자 연봉은 대체로 전년 대비 상승했다"며 "특히 대기업 정규직 근로자의 연봉이 큰 폭으로 올라 대기업과 중소기업 간 임금 격차가 더 커졌다"고 밝혔다.

이어 "소득 상위 10% 이상인 대기업 정규직 노조가 임금 인상 등을 이유로 파업을 결정했다는 소식이 최근 잇따르고 있다"며 "원청업체가 파업에 들어가면 함께 생산라인을 멈춰야 하는 다수의 하청기업 근로자에게 피해가 발생하므로 대기업 정규직 노조는 파업을 자제해야 할 것이다"고 덧붙였다

출처:http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?ar_id=NISX20160720_0014233280&cID=10401&pID=10400

'스크랩_펌글' 카테고리의 다른 글

| 고령층 10명 중 6명은 취업 희망 "생활비 보태기 위해" (0) | 2016.07.21 |

|---|---|

| 인도의 테슬라, 스마트 전기 스쿠터 개발 ,전기스쿠터 (0) | 2016.07.21 |

| 조물주 위에 건물주’ 부동산 불로소득 연간 400조원 (0) | 2016.07.20 |

| 작년 근로자 평균연봉 3281만원.. 대기업-中企 임금격차 커져,대한민국연봉 (0) | 2016.07.20 |

| “저성과자 최대 40% 삭감”… 은행 ‘성과연봉제’ 노사 충돌,금융노조 (0) | 2016.07.20 |

스크랩 글이지만 도움이 되셨다면 ㅎㅎ 하단에 댓글 하나 부탁 합니다

방문하셨다면 위쪽 ♡ 공감 클릭 한번만 이라도 부탁

무플은 아 정말 싫어요.. ㅋㅋㅋ

설정

트랙백

댓글

글

“제가 오죽하면 농담으로 조물주보다 위대한 게 건물주라고 그러겠나.”

2년 전 MBC PD수첩에 출연한 한 재무설계사가 한 말이다. 최근에는 건물주가 신의 반열에 올라섰다는 뜻으로 ‘갓물주’라는 말도 쓰인다. ‘갓물주’들이 부동산을 통해 벌어들이는 소득이 1년에 400조원에 달한다면 믿을 수 있을까.

지난 6월 말, 남기업 토지+자유연구소장은 모든 건물주들이 부동산을 통해 1년간 벌어들이는 매매차익과 임대료를 합치면 2014년의 경우 약 422조원일 것으로 봤다. ‘부동산 소득과 소득 불평등’ 보고서에서 남 소장은 건물주들의 부동산 소득을 ‘불로소득’으로 규정했다. 보고서에 따르면 부동산 매매차익 소득은 2007년 GDP(국내총생산) 대비 42.1%인 273조8000여억원에 달했다가 부동산 경기침체 등의 여파로 점차 비율이 낮아지고 있다. 하지만 2014년에도 매매차익 소득은 GDP의 28.4% 수준인 175조2000여억원으로 나온다.

국세청이 발표한 양도차익과 3배 차이

기존에는 부동산 ‘소유’의 불평등에 초점을 맞춘 연구가 많았다. 정부에서도 통계를 발표할 때, 자가 주택을 소유한 비율이 얼마나 되며, 상위 10% 부자들은 전국 토지의 몇 %를 가지고 있는지 여부를 중심으로 발표했다. 부동산 ‘소득’을 분석할 때는 임대소득만이 주된 분석 대상이었다. 여기에는 여러 가지 이유가 있지만 매매차익의 전체 규모를 파악하기 어렵다는 문제가 있다.

연간 부동산 매매차익의 전체 규모를 파악하는 공식 자체는 어렵지 않다. 특정 해의 모든 부동산 양도가액에서 과거 시점의 취득가액을 빼기만 하면 된다. 공식으로 표현하면 ‘현재 시점의 양도가액-과거 시점의 취득가액=부동산 매매차익’이다. 이런 방법으로 국세청은 매년 양도차익 통계를 발표하고 있다. 차익을 정확히 알아야 과세를 제대로 할 수 있기 때문이다. 최근 5년간을 보면 2011년의 전체 양도차익은 약 51조800여억원이었고, 지난해는 58조5320여억원이었다. 국세청은 이 양도차익에서 장기보유 특별공제를 뺀 값을 ‘양도소득’이라 명명하고 있다. 지난해 양도차익의 경우 연간 국내총생산액인 1463조6000여억원과 비교하면 4%가 채 안 된다. 남 소장은 국세청이 발표한 양도차익만 가지고는 전체 부동산 매매차익을 알 수 없다고 봤다. 1가구 1주택자의 경우 양도소득세 비과세 대상이며, 1가구 2주택자 중에서도 부모를 모시고 사는 등의 이유로 잠시 2주택이 됐다는 이유로 비과세 대상이 되는 경우가 여러 가지 있다. 또한 1가구 1주택자가 전체 주택 자가소유자 중 80%를 넘기 때문에, 1가구 1주택자들이 거두는 매매차익에 대해서는 전혀 알 수가 없다.

또 다른 문제는 각 개인의 ‘과거 시점의 취득가액’을 알기 어렵다는 점이다. 이 때문에 남 소장은 취득세를 통해 부동산 평균 보유기간을 역추산하는 방식으로 과거 취득가액의 ‘평균값’을 구했다. 행정자치부의 지방세정연감 등을 통해 취득세 현황을 알 수 있고, 취득세율을 통해 역추산하면 그해 거래된 부동산가액의 총액을 알 수 있다. 국세청 통계에서 ‘양도가액’에 해당하는 부분이다. 예를 들어 2015년 전체 부동산의 가격이 500조원인데, 그 중 50조원이 거래된 것이라면, 그해 매매된 부동산들은 평균적으로 10년의 보유기간을 가졌다고 가정하는 것이다. 남 소장의 연구 결과 주택은 평균 약 7년, 일반 건축물은 18년, 토지는 5년의 보유기간을 가진 뒤 거래된다. 2015년에 매매된 부동산은 평균적으로 2008년에 취득한 것으로 보고 매매차익을 구한 것이다. 이렇게 구해진 부동산 매매차익 추정치는 국세청이 발표한 양도차익과 3배 이상 높은 수치를 보인다.

한 부동산학과 전공교수는 남 소장의 연구서에 대해 “그 분은 정치학자 아니냐”며 “보고서를 보긴 했지만 학회에서 정식으로 발표한 논문이 아니라 학문적 의미는 거의 없다. 신문에 칼럼을 쓰듯이 자신의 주장을 밝힌 것으로 보고 있다”고 말했다. 그는 “남 박사와 같은 방식으로 매매차익을 연구한다는 말도 들어본 바 없다”고 덧붙였다.

부동산이 매매되기까지 보유기간을 추정해서 매매차익을 구하는 방식은 과거에도 있었다. 이정우 경북대 명예교수는 경제통상학부 교수 시절인 1991년 ‘한국의 부, 자본 이득과 소득 불평등’이라는 논문을 발표했다. 이 논문에서 이 명예교수는 국토개발연구원(현 국토연구원)의 보고서를 통해 한 해의 토지거래 규모를 구했다. 1년에 전체 토지의 10%가 거래됐다면 해당 토지는 10년에 한 번 거래됐다고 가정하는 것이다. 이런 방식으로 이 명예교수는 1989년 토지를 통한 자본이득(매매차익)이 당시 국민총생산(GNP)을 상회하는 53조5000억원일 것으로 봤다.

임대료 소득에 관해서는 기존 부동산 학자들도 많이 연구를 했다. 남 소장은 귀속임대료를 통해 건물주들의 전체 임대료 규모를 추산했다. 귀속임대료는 ‘묵시적 소득’이라고도 불린다. 묵시적 소득은 1968년 유엔 국민경제체계에서 언급된 이후 학자들의 연구주제가 됐다. 한국에서는 2009년 정의철 건국대 부동산학과 교수가 묵시적 소득이 소득 불평등에 미치는 영향을 연구한 바 있다. 묵시적 소득은 자가 부동산 소유자가 임대료를 내지 않음으로 인해 발생하는 상대적인 이득을 말한다. 묵시적 소득을 고려하지 않았을 경우 주택 소유자가 실제로 살고 있는 집의 임대료가 계산에서 제외되기 때문에 ‘모든 부동산’의 잠정적 임대료를 구하기 위해서라도 묵시적 소득이라는 개념이 필요한 것이다. 또한 묵시적 소득은 임대료를 부동산이 발생시킨 불로소득으로 보는 관점을 반영한 것이기도 하다.

인구의 1%인 50만명이 토지의 55% 소유

정의철 교수팀은 주택의 경우 주택 가격에서 대출금을 뺀 가격에서 3년 만기 회사채 수익인 4.73%를 곱해 가구당 약 321만원의 묵시적 소득이 발생했다고 추정했다. 남 소장은 주택의 경우 4%, 일반 건축물은 5%, 농지는 1.5%의 연간 임대료를 받는다고 가정했다. 연구 결과 2007년 165.7조원이었던 귀속임대료는 매년 올라가 2014년에는 246.8조원에 달했다.

묵시적 소득을 두고 두 학자가 비슷한 연구를 했고, 두 사람 모두 부동산 소득으로 인한 불평등이 심각하다는 결론에도 도달했다. 다만 정 교수는 매매차익을 제외한 부동산 소득은 총소득에서 차지하는 비율이 최대 3.7%에 불과하다며 소득 불평등의 주된 원인은 근로소득이라는 결론을 내렸다. 정 교수는 “부동산 매매차익은 소득이 아니다”라고 말했다. 정 교수는 “소득은 한 달, 1년의 기간을 정한 유량(flow)의 개념인 데 비해 자산은 저량(stock)의 개념이다. 매매차익은 자산을 팔아서 생긴 이득인데, 이것을 합쳐서 계산하는 게 학문적으로 맞는지 모르겠다”고 말했다.

또 다른 부동산 학자 ㄱ씨는 통계의 한계를 지적했다. ㄱ교수는 “아무리 남 소장이 계산을 했다 한들 데이터를 가지고 한 것이 아니라 추정일 뿐이다. 국세청에서는 모든 사람이 언제 부동산을 사고 팔았는지 모든 자료를 갖고 있는데, 그 정보가 학자들에게 오픈되지 않는 한 매매차익을 가지고 연구를 하는 게 사실상 불가능하다”며 “양도차익에 대해서도 차익이 발생한 다양한 요인이 있기 때문에 무조건 ‘소득’이라고 해석할 수 있는지 학문적인 검토도 필요하다”고 말했다.

반영운 충북대 도시공학과 교수는 부동산이 ‘온전한 사유물’이라는 인식 자체가 변해야 한다고 봤다. 반 교수는 “건물의 경우 개인의 재산권을 인정한다 하더라도 토지는 공적인 자산이라는 생각으로 접근해야 한다”고 말했다. 반 교수의 주장을 정리하면 이렇다. 토지는 일반적인 상품과 다르게 시간이 지난다고 해서 낡고 가치가 떨어지지 않는다. 오히려 위치 등 사회적 여건에 따라 시간이 지날수록 가치가 상승하기도 한다. 아무리 주택을 많이 공급해도 가격이 잡히지 않고 부동산 투기 흐름이 잘 잡히지 않는 이유도 이런 토지의 특성에서 비롯한다.

토지가 공공재라는 인식이 아예 없다 보니 일부 상위계층이 토지를 독점하는 현상도 오랫동안 이어지고 있다. 2013년 11월 발표된 국토교통부의 최신 토지 소유 현황에 따르면 전체 국민의 27.9%만이 토지를 소유하고 있으며, 인구의 약 1%인 50만명이 전체 토지의 55.2%를 갖고 있다. 전체 토지 소유 가구인 총 1200만 세대 중 상위 1%는 면적 기준으로 약 31.3%, 상위 10%는 약 76.7%를 소유한 것으로 나온다. 반 교수는 “토지 독점 때문에 토지비가 높아져 생산 의욕은 날이 갈수록 떨어지는 등 국가적인 낭비가 심하다. 토지는 공적 자산이라는 인식 하에 재산세, 종합부동산세 등 토지에 대한 보유세를 강화시켜야 한다”고 말했다.

남 소장의 부동산 불평등 해소방안도 반 교수와 일맥상통한다. 남 소장은 노무현 정부 시절 종합부동산세가 조세저항에 부딪혀 유명무실화된 전철을 밟지 않으려면, 보유세 강화를 통한 세수 증대가 국민들에게 직접 혜택을 줘야 한다고 봤다. 이런 차원에서 남 소장은 “인공지능의 발달 등에 대응하기 위해서라도 기본소득 도입이 필요하고, 부동산 불로소득을 제대로만 회수한다면 기본소득 재원 마련은 생각보다 쉬울 수도 있다”고 말했다. 그는 “과거 종부세는 지방교부금의 형태로 돌아갔기에 시민들의 피부에 와닿지 않았다. 하지만 기본소득은 실제 주머니에 들어가는 돈이기에 체감효과가 크다”고 덧붙였다. 또한 부동산 불평등 해소를 지지하는 학자들은 부동산 경기침체로 인한 충격을 완화시키는 데에도 기본소득이 좋은 대안이 될 것으로 봤다. 전국민의 가처분소득이 늘어나기 때문에 경기둔화를 어느 정도 막을 수 있다는 것이다.

토지+자유연구소의 남기업 소장(46·사진) 전공은 경제학이 아닌 정치학이다. 정치학으로 학위를 받았다고 해서 부동산 문제에 관심을 갖지 말라는 법은 없다. 2005년 성균관대에서 박사학위를 받은 남 소장의 학위논문은 토지 공공성을 강화하자는 주장을 펼친 헨리 조지에 관한 것이었다. 박사학위를 받은 이후 남 소장은 토지정의시민연대에서 활동하면서 공정한 토지제도에 대한 연구를 이어 왔다. 남 소장으로부터 부동산 매매차익에 관한 연구를 하게 된 계기를 물었다.

부동산 매매차익 연구를 하게 된 이유는 무엇인가.

“부동산의 소유 편중도가 굉장히 심하다는 건 모두가 아는 사실이다. 부동산 가격이 폭등하면 부동산이 없는 사람은 손해를 보고 부동산을 많이 가진 사람들은 엄청난 이익을 본다. 이것을 소득 불평등이라는 관점에서 분석해야 하지 않겠느냐는 생각은 전부터 해왔다. 보다 직접적인 계기는 지난해 12월 장하성 교수가 쓴 <왜 분노해야 하는가>라는 책이다. 그 책에서 장 교수는 재산 불평등이 심각한 것은 인정하지만, 재산에서 발생하는 소득이 얼마 안 되기 때문에 재산 불평등이 소득 불평등의 중요한 원인이 아니라고 단언했다. 물론 장 교수의 책에서 많은 지식을 얻기도 했지만 저나 토지+자유연구소에서 관심을 가져 왔던 토지, 부동산 문제가 이렇게 소홀하게 취급되어도 되는지, 실제로 부동산에서 발생하는 소득이 얼마 안되는 것인지 직접 계산을 해봐야겠다고 생각했다.”

부동산으로 인한 소득이 연간 400조원이 넘는다는데, 너무 많은 것 아닌가.

“저 역시 처음에는 수치가 너무 높게 나와서 과대계산이 아닌가 싶었다. 그래서 엑셀로 여러 차례 계산을 다시 해봤지만 결과는 같았다. 사실 저는 굉장히 보수적인 방식으로 계산했다. 귀속임대료의 경우 제가 연구한 바에 주택의 통상적인 연간 임대료는 부동산 가격의 4~7%다. 농지의 경우 연간 임대료가 2% 정도다. 저는 최대한 보수적으로 잡아서 주택의 경우 4%, 농지의 경우 1.5%의 연간 임대료를 받는다고 가정하고 계산한 것이다.”

기존 부동산 연구자들은 매매차익과 소득 불평등 문제를 잘 연결짓지 않는 것 같은데.

“이론이 생명력을 가지려면 현실을 잘 설명해야 한다. 그런데 현재 부동산과 관련한 소득 연구에서는 매매차익이 거의 제외돼 있다. 그러다 보니 현실의 모순이 축소돼 보이고, 결과적으로 부동산 관련 정책 수립에 장애를 초래한다. 주택만 봐도 연평균 100조원 이상의 매매차익이 발생하는데, 이 과정에서 무주택자들은 집값 상승으로 피해를 보고 다주택 소유자들은 엄청난 혜택을 누리고 있다. 부동산 소득이 불평등을 만드는 중요한 원인 중 하나라고 분명히 말할 수 있다.”

부동산 소득 불평등이 다른 소득 불평등과 차이점이 있다면.

“노동소득의 경우 정규직과 비정규직, 대기업과 중소기업 노동자 사이에 액수 차이는 있지만 다들 임금을 받기는 한다. 하지만 부동산 소득의 경우 부동산이 없는 사람들은 아예 배제된다. 상위 10%가 토지의 절반 가까이를 갖고 있고, 서울의 경우 자가 주택을 가진 비율이 41%밖에 안 된다. 자기 집이 없는 사람은 실업자나 마찬가지인 셈인데, 인구의 절반 가까이가 실업자인 현상을 당연히 연구해야 하는 것 아닌가.”

어떤 학자들은 학회에서 정식으로 발표하지 않은 보고서는 학문적 가치가 없다고도 하는데.

“저는 이전에도 한국공간환경학회 등에서 논문 발표를 했다. 이번에 낸 보고서 내용 중에도 보완할 부분은 있을 것이다. 고칠 곳은 고쳐서 논문 형식으로 학회를 통해 정식으로 발표할 예정이다.”

출처:http://weekly.khan.co.kr/khnm.html?mode=view&code=115&artid=201607191045081

'스크랩_펌글' 카테고리의 다른 글

| 인도의 테슬라, 스마트 전기 스쿠터 개발 ,전기스쿠터 (0) | 2016.07.21 |

|---|---|

| 지난해 1억 이상 연봉자 39만명…11.6% 늘어나,억대연봉 (0) | 2016.07.21 |

| 작년 근로자 평균연봉 3281만원.. 대기업-中企 임금격차 커져,대한민국연봉 (0) | 2016.07.20 |

| “저성과자 최대 40% 삭감”… 은행 ‘성과연봉제’ 노사 충돌,금융노조 (0) | 2016.07.20 |

| 담뱃값 인상, 금연 효과 미미…담배 판매 다시 증가 (0) | 2016.07.20 |

스크랩 글이지만 도움이 되셨다면 ㅎㅎ 하단에 댓글 하나 부탁 합니다

방문하셨다면 위쪽 ♡ 공감 클릭 한번만 이라도 부탁

무플은 아 정말 싫어요.. ㅋㅋㅋ

설정

트랙백

댓글

글

'유머&음악&영상' 카테고리의 다른 글

| We are the world Korea (위아 더 월드 코리아~!!)&USA FOR AFRICA - We Are The World (0) | 2016.07.26 |

|---|---|

| 여름을 이기는 여름노래 (0) | 2016.07.21 |

| 명사명언79;명언모음,명언집,스티브잡스,간디,리처드바크,라즈니쉬,괴테,엘빈토플러,아인슈타인,로버트그린,법정스님 (0) | 2016.06.30 |

| 구글의 세계정복, 그 배후엔 뭐가있는 것일까? (0) | 2016.06.30 |

| 인디펜던스 데이: 리써전스 (0) | 2016.06.26 |

스크랩 글이지만 도움이 되셨다면 ㅎㅎ 하단에 댓글 하나 부탁 합니다

방문하셨다면 위쪽 ♡ 공감 클릭 한번만 이라도 부탁

무플은 아 정말 싫어요.. ㅋㅋㅋ

설정

트랙백

댓글

글

전경련, 소득분위별 근로자 연봉 분석

대기업 정규직 평균연봉 6544만원(226만원↑)

중소기업 3363만원(40만원↑)

20일 전국경제인연합회(전경련)가 고용노동부 ‘고용형태별 근로실태조사’의 1468만명 원시데이터를 분석해 발표한 ‘2015년도 소득분위별 근로자 연봉 분석’ 결과에 따르면 근로자 중 상위 10%의 연봉은 6432만원 이상, 상위 20%는 4625만원 이상, 상위 30%는 3640만원 이상, 상위 40%는 3000만원 이상, 상위 50%는 2500만원 이상이었다.

이번 분석대상은 고용주, 자영업자, 무급가족종사자 등을 제외한 임금근로자이며, 연봉은 정액·초과·특별급여를 합한 금액이다.

지난해 근로자의 평균연봉은 3281만원이었다. 소득분위별 평균연봉은 10분위(상위 10%이상)는 9452만원, 9분위(10~20%)는 5428만원, 8분위(20~30%)는 4096만원, 7분위(30~40%)는 3323만원, 6분위(40~50%)는 2754만원, 5분위(50~60%)는 2316만원, 4분위(60~70%)는 1936만원, 3분위(70~80%)는 1620만원, 2분위(80~90%)는 1273만원, 1분위(90~100%)는 601만원이었다.

2014~2015년 동안 근로자의 평균연봉은 2014년 3234만원에서 지난해 3281만원으로 47만원(1.5%) 올랐고, 중위연봉은 같은기간 2465만원에서 2500만원으로 35만원(1.4%) 상승했다.

근로자 특성별 연봉 수준을 살펴보면 지난해 대기업 정규직 평균연봉은 6544만원으로 소득상위 9.5%에 해당했고, 중소기업 정규직 평균연봉은 3363만원으로 소득상위 34.1%에 해당했다. 2014년 대비 대기업 정규직의 평균연봉은 266만원(4.2%), 중소기업 정규직의 평균연봉은 40만원(1.2%) 각각 올랐다.

지난해 연봉금액별 근로자수는 연봉이 ‘1억원 이상’은 39만명(2.7%), ‘1억원 미만∼8000만원’은 41만명(2.8%), ‘8000만원 미만∼6000만원’은 96만명(6.5%), ‘6000만원 미만∼4000만원’은 203만명(13.8%), ‘4000만원 미만∼2000만원’은 554만명(37.7%) ‘2000만원 미만’은 535만명(36.5%)으로 분석됐다.

2014년 대비 근로자수가 늘어난 구간은 ‘4000만원 미만~2000만원’ 31만명(5.8%), ‘6000만원 미만~4000만원’ 12만명(6.1%), ‘2000만원 미만’ 11만명(2.1%), ‘8000만원 미만~6000만원’ 7만명(8.4%), ‘1억원이상’ 4만명(11.6%) 등의 순이었고, 근로자수가 감소한 구간은 ‘1억원 미만~8000만원’ 1만명(-1.5%)이었다.

송원근 전경련 경제본부장은 “중국발 경기침체, 내수부진 등 대내외적 악재 속에서도 지난해 근로자의 연봉은 대체로 전년대비 상승했다”면서 “특히 대기업 정규직 근로자의 연봉이 큰 폭으로 올라 대기업과 중소기업 간의 임금격차가 더욱 커졌다”고 말했다.

|

|

출처:http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JC41&newsid=02338646612716488&DCD=A00304&OutLnkChk=Y

'스크랩_펌글' 카테고리의 다른 글

| 지난해 1억 이상 연봉자 39만명…11.6% 늘어나,억대연봉 (0) | 2016.07.21 |

|---|---|

| 조물주 위에 건물주’ 부동산 불로소득 연간 400조원 (0) | 2016.07.20 |

| “저성과자 최대 40% 삭감”… 은행 ‘성과연봉제’ 노사 충돌,금융노조 (0) | 2016.07.20 |

| 담뱃값 인상, 금연 효과 미미…담배 판매 다시 증가 (0) | 2016.07.20 |

| 카드포인트, '현금처럼' 아니라 '현금'을 원한다 (0) | 2016.07.19 |

스크랩 글이지만 도움이 되셨다면 ㅎㅎ 하단에 댓글 하나 부탁 합니다

방문하셨다면 위쪽 ♡ 공감 클릭 한번만 이라도 부탁

무플은 아 정말 싫어요.. ㅋㅋㅋ

설정

트랙백

댓글

글

블루투스 이어폰을 무척 기대했던터라 관심있게 지켜보기는 했지만 몇가지 이유로 구입을 하지는 않았습니다. (아이콘X 리뷰는 곧 진행할 예정입니다.)

블루투스 이어폰 로우킨 디자인

사진을 보시면 아시겠지만 선이 없는 블루투스 이어폰입니다. 컨셉은 아이콘X와 동일합니다. 물론 로우킨이 먼저 출시됐습니다.

이 제품의 특징은 좌/우에 착용 가능한 아이콘X와 달리 이 제품 1개만 있는 제품입니다. 플라스틱 바디에 버튼부만 메탈 소재로 되어 있습니다. 개인적으로 유광 플라스틱 소재가 그리 고급스럽지 못해 전체 디자인은 별로 입니다만 귀에 착용했을 때는 상단 부분만 보이기에 크게 상관은 없을 듯 합니다.

측면 부에 LED가 내장되어 있어 연결 여부 등을 확인할 수 있으며 상단 버튼 옆에는 마이크가 내장되어 있어 당연히 통화도 가능합니다.(통화품질은 뒤에 다루겠습니다.)

이 제품의 특징은 휴대 및 배터리 충전 기능을 제공하는 AA 건전지 사이즈의 휴대용 충전기를 제공합니다. 휴대용 충전기에 로우킨 이어폰을 꽂아 보관할 수 있는데요. 자석 방식으로 되어 있어 충전기 상단에 이어폰을 가져가면 알아서 착~ 하고 달라붙습니다. 분실 위험을 줄일 수 있다라는 측면에서 자석 방식은 좋은 선택인 듯 합니다.

또한, 이렇게 상단부에 연결만 하면 자동으로 충전이 진행됩니다. 아무래도 크기가 작아 충전단자를 제외하는 대신 이러한 방식을 채택한 듯 한데요.

이어폰을 꽂는 부분을 보면 충전핀이 있습니다.(POGO 방식으로 보이네요.) 이 부분과 이어폰 부분이 닿아 충전되는 방식입니다. 확실히 편리합니다. 충전기에 꽂아만 주면 충전이 진행되니까 말이죠.

충전기 충전은 하단부를 열면 충전단자가 나옵니다.

아이콘X에서도 비슷한 방식을 지원하고 있습니다. 충전케이스에 넣어만 주면 충전이 진행됩니다. 스펙상 최대 3회 충전이 가능합니다.

로이킨 휴대용 충전기는 완충 시 이어폰을 총 6회 충전할 수 있다고 하는데요. 실제로는 5회 정도 충전 가능합니다. 참고로 이어폰이 대략 1시간 5분정도 사용이 가능했습니다. 아이콘X는 1시간 30분 정도 사용이 가능하니 충전기를 완전 충전한 후 사용 가능한 총 시간을 따져보면 큰 차이가 없다고 봐야겠네요.

1시간이라는게 참... 운동할때만 쓴다해도 부족할 수 있는 시간입니다. 특히 충전하는데도 약 1시간 정도가 소요되거든요. 하나 더 구매해서 번갈아가며 착용하면 계산상 10시간 사용이 가능하긴 하겠네요. ^^

기본 구성품으로는 이어폰, 휴대용 충전기, 이어팁, 충전케이블 등이 있습니다.

박스만 보면 샤오미 제품박스와 똑같습니다.

블루투스 이어폰 로우킨 착용감

아이콘X보다 작은 제품입니다. 참고로 제 귀가 작은편인데 제 귀에 쏙 들어오는 크기 입니다. 착용했을 때 튀어나오지 않아 좋습니다. 특히 안쪽으로 깊숙이 착용되는 방식으로 꽤 격한 운동을 해도 떨어지지 않았습니다. 운동 시 사용하실 분들이라면 괜찮을 듯 하네요. 또한, 장시간 착용했다고 해서 통증이 발생하지 않았습니다.

블루투스 이어폰 로우킨 음질

이 작은 블루투스 이어폰에 음질을 언급할 의미가 있을까 싶기는 한데요. 아주 못들을 정도의 사운드는 아닙니다. 오히려 기대치가 낮아서 그런가 나쁘지 않은 수준입니다. 음량도 충분하고요.

저음의 경우 아주 깃털처럼 가볍지는 않습니다. 당연히 타격감을 줄만큼은 아니지만 아주 심심하지는 않으며 고음에서 노이즈 등이 발생하지 않아 잠깐 운동하며 음악을 감상하기에 괜찮습니다. 물론 전체적으로 앞에 얇은 막이 있는 듯 답답한 소리를 들려주기도 하는데요. 이렇게 작은 제품에 더 이상 바라면 욕심이 아닐까 싶네요.

편의성을 더 중요시 한다면 충분히 용납할 수 있는 소리입니다. 정말요! 이 가격에 더한 소리를 원한다면 욕심이라 생각합니다.

블루투스 이어폰 로우킨 통화 음질

전화가 오면 받을 수는 있는데요. 이게 참 블루투스 수신율이 많이 떨어집니다. 예전 삼성 블루투스 이어폰 레벨유의 경우도 스마트폰을 뒷주머니에 넣으면 간혹 끊어지는 경우가 있었는데요. 이 제품은 더합니다. 연결된 디바이스에서 약 1.5m만 멀어져도 끊어집니다. 이러니 뒷주머니에 넣으면 끊어짐이 대박일 수 밖에요.

제 키가 178cm인데요. 허리 기준으로 허리보다 약간 위면 잘들리고 그 밑으로 조금만 내려가도 소리가 끊어집니다. 젠장 허리에 주머니를 달수도 없고 난감하네요.

통화 품질도 별로입니다. 마이크가 있기는 하지만 아무래도 위치가 많이 떨어져있고 마이크 성능도 좋은 편이 아니어서 상대방이 많이 멀게 느껴진다고 합니다. 통화 용으로는 추천하지 않습니다. 개인적으로 한쪽으로만 착용하는 방식이다 보니 외부 소리가 전부 들려 좋습니다. 물론 이건 사용자에 따라 장단점이 될 수도 있긴 하네요.

휴대성은 굿~, 음질도 이만하면 뭐~, 배터리는 하~

휴대성만을 봤을 때는 정말 좋습니다. 잃어버릴까 걱정될만큼 작고 착용감도 괜찮으니까요. 음질도 이만하면 만족하고요. 다만, 딱 1시간 정도의 배터리는 어떤 용도로 쓰건 아쉬울 수밖에 없습니다. 앞서 언급한대로 1대 더 사서 번갈아 쓰면 계속 쓸수는 있겠지만 그렇게까지

'생활&지혜&정보' 카테고리의 다른 글

| 윈도우 틴팅, 정말 하면 안되는 걸까? (0) | 2016.08.17 |

|---|---|

| 잠 못드는 밤 깨진 생체리듬..수면시계 되살릴 다섯가지 음식 (0) | 2016.08.17 |

| 입 냄새 간단히 해결하는 방법 11가지 (0) | 2016.07.20 |

| 방수팩 믿고 핸드폰 넣었다간 낭패···소비자 피해 90%가 ‘누수’ (0) | 2016.07.11 |

| 당신이 방귀를 멈출 수 없는 10가지 이유 (0) | 2016.07.08 |

스크랩 글이지만 도움이 되셨다면 ㅎㅎ 하단에 댓글 하나 부탁 합니다

방문하셨다면 위쪽 ♡ 공감 클릭 한번만 이라도 부탁

무플은 아 정말 싫어요.. ㅋㅋㅋ

설정

트랙백

댓글

글

우리의 잇몸과 혀에는 수백만 마리의 박테리아가 살고 있다는 걸 알고 있는가? 이곳을 정기적으로 올바르게 씻어주지 않으면 음식 찌꺼기를 먹고 자라난 박테리아들이 충치와 치주질환, 입 냄새 등을 유발할 수 있다. 충치와 치주질환과 달리 입 냄새는 자신뿐 아니라 남에게도 불쾌감을 줄 수 있어 더욱 주의를 요한다.

커피, 술, 양파, 마늘과 저탄수화물 식단은 모두 입 냄새의 원인이 될 수 있다. 하지만 전문가들은 사람들이 지독한 입 냄새에 시달리는 가장 큰 이유가 구강 위생을 소홀히 한 결과라는 데 동의한다.

미국 폭스뉴스가 입 냄새를 해결할 수 있는 11가지 방법을 소개했다.

1. 치실을 사용하라

잇몸 아래와 치아 사이사이를 깨끗이 하기 위한 가장 좋은 방법은 양치질한 직후 매번 치실을 사용하는 것이다.

2. 물을 마셔라

만약 당신이 충분한 물을 마시지 않아 침 분비가 줄어들고 입이 마르면 냄새가 날 수 있다.

3. 구강 청결제를 잘 골라라

구강 청결제의 가장 큰 역할은 입 냄새를 유발하는 박테리아를 죽이는 것이다. 하지만 만약 알코올 함유량이 많으면 입안을 건조하게 해 박테리아의 번식을 도울 수 있다. 민트, 유칼립톨, 티몰 같은 성분이 들어있는 알코올-프리 제품을 찾아라. 그리고 이를 닦고 나서 15분 후에 구강 청결제를 사용해 입을 헹구는 것이 효율적이다.

4. 혀 스크레이퍼(tongue scraper)를 사용하라

혀는 입안에서 넓은 면적을 차지하며 수많은 박테리아를 품고 있다. 칫솔로는 오직 혀의 표면만 닦을 수 있다. 혀를 골고루 닦을 수 있는 혀 스크레이퍼가 훨씬 효과적이다.

5. 와인을 한잔 마셔라

농업 및 식품 화학 저널(The Journal of Agricultural and Food Chemistry)에 실린 최근 연구에 따르면 적당히 적포도주를 마시면 박테리아의 성장을 억제할 수 있다.

6. 사과를 베어 물어라

많이 씹어야 하는 섬유소가 풍부한 과일과 채소는 치아를 깨끗이 하는 데 도움이 된다. 그리고 비타민 C는 박테리아를 죽여줄 것이다.

7. 껌을 씹어라

온종일 무설탕 껌을 씹으면 치아 사이에 있는 음식 찌꺼기를 제거하는 데 도움이 된다. 그리고 입을 촉촉하게 유지시켜준다.

8. 차를 마셔라

커피 대신 녹차나 홍차를 마셔라. 폴리페놀을 함유한 차는 박테리아의 성장을 막아준다.

9. 프로바이오틱스를 먹어라

프로바이오틱스 보충제는 혀 표면에 살고 있는 칸디다 효모를 감소시킨다.

10. 치과에 가라

입 냄새의 원인이 질병인지 치과적인 문제인지 알아내는 것이 중요하다. 박테리아는 잇몸 아래 깊숙한 곳에서 살 수 있기 때문에 치과 의사가 당신이 올바른 양치질과 치실질을 할 수 있도록 알려줄 것이다.

11. 양치질하라

식후 또는 하루에 최소 2번 이를 닦으면 입 냄새를 막을 수 있다. 하지만 양치질을 제대로 해야 한다. 치아와 잇몸의 모든 표면을 잘 닦고 있는지 확인해야 한다. 양치질할 때마다 빼먹는 치아 하나가 꽤 고약한 냄새를 유발할 수 있다.

출처:http://media.daum.net/life/health/wellness/newsview?newsId=20160719110441019

'생활&지혜&정보' 카테고리의 다른 글

| 잠 못드는 밤 깨진 생체리듬..수면시계 되살릴 다섯가지 음식 (0) | 2016.08.17 |

|---|---|

| 아이콘X 대신 로우킨? 선 없는 블루투스 이어폰 로이킨 (0) | 2016.07.20 |

| 방수팩 믿고 핸드폰 넣었다간 낭패···소비자 피해 90%가 ‘누수’ (0) | 2016.07.11 |

| 당신이 방귀를 멈출 수 없는 10가지 이유 (0) | 2016.07.08 |

| 일용직주휴수당 (0) | 2016.07.06 |

스크랩 글이지만 도움이 되셨다면 ㅎㅎ 하단에 댓글 하나 부탁 합니다

방문하셨다면 위쪽 ♡ 공감 클릭 한번만 이라도 부탁

무플은 아 정말 싫어요.. ㅋㅋㅋ

설정

트랙백

댓글

글

금융공기업에 이어 시중은행까지 성과연봉제 도입이 가시화되면서 금융권 노사 간 갈등도 커지고 있다. 은행 경영진을 대변하는 은행연합회가 성과에 따라 연봉 차등지급 폭을 늘리는 내용의 가이드라인을 이번 주 공개하기로 한 가운데 금융노조는 총파업을 예고하며 강하게 반발하고 있다.

금융노조는 19일 국책은행과 시중은행 등 35개 은행 지부 조합원을 대상으로 총파업 찬반투표를 진행한 결과 95.7%의 압도적인 찬성률로 가결됐다고 밝혔다. 투표에는 전체 조합원(9만5168명) 중 87%(8만2633명)가 참여했다. 금융노조는 성과연봉제에 반대하는 조합원들의 의사를 확인한 만큼 9월 총파업 등 강력 대응에 나설 계획이다. 또 20일 오전 서울 중구 은행회관에서 총파업 1차 결의대회를 진행키로 했다. 금융노조 관계자는 “임금 문제는 노사 간 교섭으로 풀어야 하는데 사용자 측은 성과에 따라 연봉 격차를 늘리겠다는 기본 방침을 고수하면서 성과연봉제를 일방적으로 밀어붙이고 있다”며 “이는 저성과자 해고와 연결되기 때문에 성과연봉제가 철회되지 않을 경우 교섭이 진행되기 어렵다”고 말했다.

사용자 측도 강경하다. 성과연봉제 관련 외부용역을 마무리한 은행연합회는 시중은행 경영진의 의견을 수렴해 이번 주 중 가이드라인을 발표할 예정이다. 같은 직급 간 연봉 격차를 성과에 따라 20∼30%(일반직원 20%, 관리자급 30%)로 확대하고 단계적으로 최대 40%까지 격차를 늘려가겠다는 게 골자다. 집단평가 위주였던 평가방식을 개인평가로 전환하는 방안도 포함될 예정이다. 이 가이드라인은 앞서 성과연봉제를 도입한 산업·수출입·기업은행 이외 14개 시중·지방은행에서 성과연봉제를 확대 적용하는 기준이 될 전망이다. 다만 노조와 합의를 거쳐야 하기 때문에 실제 도입까지 진통이 계속될 것으로 보인다.

성과연봉제 도입을 놓고 몰아붙이기식 압박은 바람직하지 않다는 지적도 나온다. 한 시중은행 관계자는 “내부에서는 성과연봉제가 도입되면 개인 성과에 집착해 직원 간 협업은 물건너가는 것 아니냐는 걱정이 많다”며 “구체적인 설득도 없이 연봉이 40%나 차이 나는 가이드라인을 적용한다면 쉽게 납득하기는 어려울 것”이라고 말했다.

전문가들도 노사가 임금체계 개편에 공감대를 먼저 형성하는 게 중요하다고 본다. 성과연봉제가 임금체계에 근본적인 변화를 가져오는 만큼 노사 관계의 신뢰 회복이 법적 분쟁보다 우선돼야 한다는 설명이다. 권혁 부산대 법학전문대학원 교수는 “임금체계 개편은 노사가 모두 도입 취지를 수용할 수 있는 자발성이 중요한데 지금과 같은 몰아붙이기식 도입으로는 제도를 안착시킬 수 없다”며 “사용자 측은 합리적인 대안을 갖고 노조를 설득해야 하고, 노조도 자신의 이익을 지키겠다는 수동적 이미지에서 벗어나 국민의 눈높이에 맞는 방식을 고민해야 할 것”이라고 지적했다.

출처:http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0923589842&code=11151100&cp=du

-----

금융노조, 오후 6시까지 총파업 찬반투표 진행…"압도적 찬성 예상"

전국금융산업노동조합(금융노조)은 19일 성과연봉제 저지를 위한 쟁의행위 찬반투표에 들어갔다.

금융노조는 이날 오전 8시부터 전 조합원을 대상으로 총파업을 포함한 쟁의행위에 대한 찬반투표를 진행중이라고 밝혔다. 투표는 금융노조 산하 KB국민은행·NH농협은행·IBK기업은행·KDB산업은행 지부 등 35개 지부 1만여개 투표소에서 이뤄졌다.

찬반투표는 이날 오후 6시까지 진행된다. 금융노조는 20일 오전 투표 결과를 발표하고 오전 10시에 서울 중구 은행연합회 1층에서 '총파업 1차 결의대회'를 개최할 예정이다.

이는 사측이 동일 직급끼리 최대 40%까지 임금 격차를 두는 내용의 '성과연봉제 가이드라인'을 마련한 데 따른 것이다.

시중은행을 회원사로 두고 있는 은행연합회는 사측의 최종 의견을 수렴한 뒤 금주 중 '성과연봉제 가이드라인'을 발표할 방침이다.

앞서 금융공기업들이 노조와의 합의 없이 이사회 의결로 성과연봉제를 도입한 데 이어 민간금융사로까지 성과연봉제가 확산할 조짐을 보이자 금융노조는 크게 반발하고 있다.

금융노조는 관계자는 "은행연합회가 가이드라인 초안을 만드는 등 민간은행과 금융유관기관에까지 성과연봉제 압박이 이어지면서 조합원들의 분노가 극에 달했다"며 "조합원들이 압도적으로 찬성해 하반기 총력투쟁을 결의해줄 것이라 생각한다"고 말했다.

'스크랩_펌글' 카테고리의 다른 글

| 조물주 위에 건물주’ 부동산 불로소득 연간 400조원 (0) | 2016.07.20 |

|---|---|

| 작년 근로자 평균연봉 3281만원.. 대기업-中企 임금격차 커져,대한민국연봉 (0) | 2016.07.20 |

| 담뱃값 인상, 금연 효과 미미…담배 판매 다시 증가 (0) | 2016.07.20 |

| 카드포인트, '현금처럼' 아니라 '현금'을 원한다 (0) | 2016.07.19 |

| 모든 도로서 '전 좌석 안전띠' 의무화 국무회의 통과 (0) | 2016.07.19 |

스크랩 글이지만 도움이 되셨다면 ㅎㅎ 하단에 댓글 하나 부탁 합니다

방문하셨다면 위쪽 ♡ 공감 클릭 한번만 이라도 부탁

무플은 아 정말 싫어요.. ㅋㅋㅋ

설정

트랙백

댓글

글

정부가 지난해 초 담뱃값을 올리며 금연 정책을 펴왔지만 국내 담배 판매량은 다시 증가세로 돌아선 것으로 나타났다.

20일 시장조사기관 닐슨에 따르면 올해 상반기 국내 담배 판매량은 353억969만1400개비로 지난해 상반기 판매량 310억679만6000개비보다 약 14% 증가했다.

월별 판매량을 기준으로 보면 담배 소비 증가 추세는 더욱 뚜렷하다.

올해 상반기 담배 판매량은 ▷1월 57억2374만3000개비, 2월 53억167만5000개비 ▷3월 58억4789만1000개비 ▷4월 58억502만4000개비 ▷5월 63억3068만8000개비 ▷6월 63억67만개비를 기록했다.

이는 지난해 ▷1월 51억3586만7000개비 ▷2월 39억8460만1000개비 ▷3월 49억3977만7000개비 ▷4월 51억2945만7000개비 ▷5월 57억1106만9000개비 ▷6월 56억9461만3000개비의 판매량보다 크게 증가한 수치다.

올해 상반기 담배 판매량을 담뱃세 인상 전인 2014년 상반기 판매량 400억6554만9000개비와 비교하면 감소하긴 했지만, 통상적으로 흡연율은 연초 금연 결심 등으로 인해 상반기에 줄어들었다가 하반기에 갈수록 증가하는 경향을 보이는 데다 현재와 같은 증가 추이가 이어질 것을 감안하면 담배 소비가 담뱃세 인상 이전 수준을 회복하는 것은 시간 문제라는 것이 업계의 관측이다.

보건복지부는 지난 5월 국민건강영양조사를 토대로 지난해 만 19세 이상 성인 남성의 흡연율이 39.3%로 전년의 43.1%보다 3.8%포인트 떨어져 흡연율 집계가 이뤄진 1998년 이후 사상 최초로 30%대로 진입했다면서 담뱃값 인상과 금연구역 확대 등 흡연 억제정책을 주된 이유로 꼽았다.

그러나 올해 상반기 담배 판매 증가세와 하반기 전망 등을 고려할 때 성인 남성흡연율 30%대를 유지하기는 쉽지 않을 전망이다.

업계 관계자는 “담뱃세가 한꺼번에 2000원 인상되면서 2014년 말 담배 사재기 열풍과 지난해 초 금연인구 증가 현상이 나타났지만, 지난해 연말부터는 인상된 가격이 시장에 정착된 것으로 보인다”고 말했다.

정부는 담뱃값 경고그림 부착, 학교절대정화구역 내 소매점 담배광고 금지 및 범위 확대, 금연지원 서비스 확대 등 비가격 금연 정책을 적극 추진하고 있으나, 외국의 사례 등을 볼 때 그 효과는 미지수다.

미국 식품의약국(FDA)은 5년 전 담뱃값 경고그림이 흡연율 감소에 미치는 영향은 0.088%에 불과하다는 조사 결과를 밝힌 바 있다.

'스크랩_펌글' 카테고리의 다른 글

| 작년 근로자 평균연봉 3281만원.. 대기업-中企 임금격차 커져,대한민국연봉 (0) | 2016.07.20 |

|---|---|

| “저성과자 최대 40% 삭감”… 은행 ‘성과연봉제’ 노사 충돌,금융노조 (0) | 2016.07.20 |

| 카드포인트, '현금처럼' 아니라 '현금'을 원한다 (0) | 2016.07.19 |

| 모든 도로서 '전 좌석 안전띠' 의무화 국무회의 통과 (0) | 2016.07.19 |

| 日소프트뱅크 손정의, 사물인터넷에 36조 배팅 (0) | 2016.07.19 |

스크랩 글이지만 도움이 되셨다면 ㅎㅎ 하단에 댓글 하나 부탁 합니다

방문하셨다면 위쪽 ♡ 공감 클릭 한번만 이라도 부탁

무플은 아 정말 싫어요.. ㅋㅋㅋ

RECENT COMMENT