검색결과 리스트

글

흙수저 입에 물고 '노오력' 해봤자

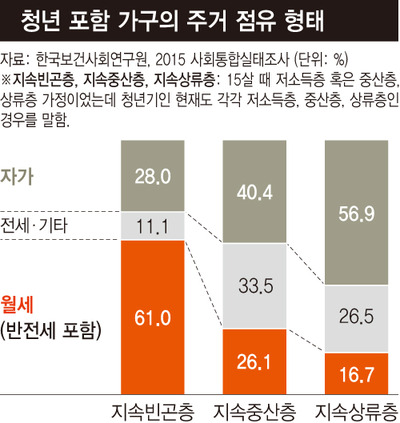

대한민국이 ‘헬조선’인 이유는 차고 넘친다. 자살률이 OECD 국가 중 최고 수준이고, 복지 지출은 꼴찌다. 성 평등 순위는 136개국 중 111위다. 노인빈곤율 1위에 노동자를 해고하는 것도 OECD 평균보다 쉽다. 얼마 전 SNS에서 화제가 된 ‘한국이 놀라운 60가지 이유’ 중 몇 가지 사례다. 60개의 뉴스 화면을 갈무리한 합성 사진은 ‘한국이 헬조선인 60가지 이유’로 세간에 오르내렸다. ‘헬조선’은 지옥(헬·hell)과 조선의 합성어로 지옥 같은 한국을 의미하는 신조어다. 주로 청년 세대가 절망적인 현실을 빗대어 쓰던 용어였지만 지금은 좀 더 폭넓게 쓰이고 있다. 남녀노소 할 것 없이 사람들에게 지금의 대한민국은 ‘헬조선’이기 때문이다. 올해의 키워드로 결정하는 데 오래 걸리지 않았다. ‘위키백과사전’에 따르면 ‘헬조선’이라는 말은 인터넷 커뮤니티 <디시인사이드> 역사 갤러리에서 처음 쓰였다. ‘14세기 헬고려’ ‘19세기 헬조선’처럼 왕조 말기 혼란상과 체제 파탄을 이르는 말이었다. ‘지옥불반도’나 ‘망한민국’이란 단어로 대체되기도 한다. 특히 짝을 이루는 표현이 ‘노오력’이다. ‘헬조선’이라는 용어를 쓰는 청년 세대의 자조에 기성세대가 해줄 수 있는 조언이라고는 ‘노력하라’는 말 정도다. 사회를 이 지경으로 만든 데 대한 책임의식보다 ‘요즘 애들은 노력을 안 한다’는 식의 시선이 앞서는 걸 비꼰 표현이다. 박근혜 대통령이 한 행사에서 '국민이 편안하게 살기 위한 노력을 계속하다가 대통령까지 됐다. 정말 간절하게 원하면 온 우주가 나서서 도와준다'라고 한 말에서 유래했다는 설도 있다. ‘헬조선’이란 단어는 취업 등 청년 문제와 밀접하게 연관되어 있다. 구직은 쉽지 않고, 인턴 생활만 반복하는 취업 준비생들은 스스로를 ‘호모인턴스’라고 부른다. 취직·결혼·출산으로 이어지는 ‘평범한’ 삶이 더 이상 평범한 일이 되지 않는 현실의 반영이다. <조선일보>가 이런 현상에 대해 일자리가 없는 ‘잉여’들이 ‘헬조선’ 따위의 말을 쓰며 사회에 대한 불만을 댓글로 해결한다는 요지의 기사를 써서 논란이 되기도 했다. 사회 불만 세력이 될 가능성을 언급하며 범죄자로 전락할 수 있다는 해석까지 곁들였다. 급기야 ‘헬조선’은 동네북이 되었는데, 김무성 새누리당 대표는 국정교과서 논란 당시 '왜곡되고 편향된 역사를 배워서 헬조선이라는 단어가 유행한다'라고 언급했다. ‘수저 계급론’도 비슷한 맥락으로 등장 ‘헬조선’의 등장 배경과 비슷한 맥락에서 수저로 출신 환경을 구분하는 ‘수저 계급론’이 탄생했다. 부모의 재산에 따라 금수저·은수저·동수저·흙수저로 나뉜다. SNS에서 떠도는 수저 기준표에 따르면 부모 자산 20억원 이상, 또는 가구 연수입 2억원 이상이 되어야 금수저를 물고 태어났다고 할 수 있다. 흙수저는 부모 자산 5000만원 이하, 가구 연수입 2000만원 이하를 의미한다. 이런 현실을 극복하는 방법은 ‘탈조선(대한민국을 탈출하는 것)’ 혹은 ‘죽창’을 드는 일뿐이다. 극단으로 내몰렸을 때 무기를 쥐는 것처럼 이 역시 모든 걸 포기한다는 절망의 키워드다. 이런 젊은 세대의 인식을 반영한 장강명의 소설 <한국이 싫어서> 역시 주목을 받았다. 주인공 계나는 ‘탈조선’의 꿈을 이룬다. 오스트레일리아로 떠나 궂은일을 하며 어학원에 다닌다. 남들 눈엔 고생이지만 그곳에선 좀 더 행복해질 수 있을 것 같다. 계나는 말한다. '나더러 왜 조국을 사랑하지 않느냐고 하던데, 조국도 나를 사랑하지 않았거든. 솔직히 나라는 존재에 무관심했잖아? 나라가 나를 먹여주고 입혀주고 지켜줬다고 하는데, 나도 법 지키고 교육받고 세금 내고 할 건 다 했어.' 그녀가 ‘헬조선’을 떠난 이유다. 출처:http://media.daum.net/life/living/tips/newsview?newsId=20151229091330217 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 사이버 공간에서 부쩍 '헬조선'(지옥+조선), '지옥불반도'(지옥불+한반도), '망한민국'이라는 말이 떠돈다. '흙수저'(↔금수저) 청년들이 10대 입시지옥, 20대 취업지옥, 30대 주거·결혼지옥의 현실을 꼬집는다. 그들은 노력만큼 인정받지 못하는 현실이 억울하다. "이게 다 박근혜 정권 때 발표된 것" 한 누리꾼이 '한국의 열악한 현실' 보여주는 방송화면 모아... 인터넷에서 큰 화제 출처:http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg_w.aspx?CNTN_CD=A0002165275 출처:http://bbs1.agora.media.daum.net/gaia/do/debate/read?bbsId=D115&articleId=3372217 출처:http://cafe.daum.net/naggobsal/QDiq/93?q=%B1%E8%BF%B5%BB%EF%20%C0%E5%B3%B2%20%B1%E8%C0%BA%C3%B6&re=1 ----------------------------------------------------------- 지난 13일 남태평양의 섬 국가 바누아투를 초강력 사이클론이 강타했다. 전 국토가 폐허로 변하자 전 세계 네티즌은 “낙원이 파괴됐다”며 안타까워했다. 바누아투는 2006년 영국의 신경제재단(NEF)이 발표한 ‘지구촌 행복 지수’ 조사에서 1위에 올랐기 때문이다. 지난 20일 유엔이 정한 세계 행복의 날을 맞아 여론조사 기관 갤럽은 ‘긍정적 경험 지수’를 발표했다. 이에 따르면 한국인의 행복감은 59점(100점 만점 기준)으로 조사 대상 143개국 중 118위였다. 1·2위는 파라과이·콜롬비아·에콰도르 등 중남미 국가들이 차지했다. 출처:http://news.joins.com/article/17457830 --------- 흙수저 저소득 청년 월세비율, 금수저 고소득 청년의 '3배' 어릴 때부터 가난한 집에서 자라온 저소득 청년이 월세로 사는 비율이 부유한 가정 출신의 고소득 청년에 견줘 세배 이상 높은 것으로 나타났다. 부모의 경제적 지위가 대물림된 청년세대 내에서 일자리와 주거, 결혼여부 등의 격차가 크게 벌어지고 있다. 24일 여유진 한국보건사회연구원 사회통합센터장의 ‘청년세대 내부격차의 확대와 희망의 불평등’ 보고서를 보면, 청년세대 내에서의 격차 확대의 징후가 두드러지게 나타나는 것으로 분석됐다. 이번 분석은 사회통합실태조사(2015년) 등을 활용해, 19~34살 청년(학생 제외)의 15살 때 소득수준(주관적 평가)과 현재 본인 소득수준(중위소득 75% 미만은 저소득층, 75~125% 미만은 중산층, 125% 이상은 고소득층으로 분류)을 기준으로 청년층을 세분화해서 이루어졌다. 여 센터장은 이번 보고서를 25일 보사연 주최의 ‘제1차 사회통합포럼’에서 발표할 예정이다. 가난한 가정에서 자라나 현재도 빈곤한 ‘지속빈곤층’ 청년의 경우, 월세(반전세 포함) 거주 비율이 61.0%로 전체 청년세대 평균(25.9%)의 두 배를 웃도는 것으로 분석됐다. 어릴 때나 지금이나 계속 부유한 ‘지속상류층’ 청년은 이 비율이 16.7%에 그친다. 자기 집을 보유하고 있는 비율도 지속빈곤층은 28.0%에 불과했지만 지속상류층은 56.9%로 차이가 크다. 소득수준을 가르는 중요한 요인인 일자리의 안정성에서도 격차가 크게 벌어졌다. 지속빈곤층 청년 중 정규직으로 일하는 비율은 27.5%인 반면에 지속상류층 중 정규직 비율은 59.0%였다. 학력에서도 지속빈곤 청년의 경우 대졸 이상 학력자의 비율이 37.9%인데 비해 지속상류층은 이 비율이 83.9%에 이른다. 또 부모의 소득수준에 따른 기혼 비율을 보면, 고소득 가정에서 자란 청년은 44.5%가 결혼을 했지만 저소득 가정 청년은 28.5%만 결혼을 한 것으로 나타났다. 2003년~2011년 동안에 독신청년가구의 근로소득 증가율은 49.4%에 머물고 있는 반면 결혼청년가구의 증가율은 94.9%에 달했다. 안정적 일자리를 가진 이들끼리 결혼을 하는 경우가 많아서, 기혼 여부에 따라 소득격차가 더 크게 벌어지게 된다는 의미다. 청년세대 내 격차는 삶의 만족도를 기준으로 한 행복도에도 영향을 미쳤다. 지속상류층 청년은 6.40점(10점 만점)인데 비해, 지속빈곤층 청년은 노인(5.36)보다도 낮은 5.00점에 불과했다. 여 센터장은 “한국에서 청년의 개념은 결혼까지는 부모가 책임지고 돌봐야 할 대상이라는 점과 스스로 모든 것을 결정하고 자립해야 하기 때문에 복지의 대상이 아니라는 점이 혼재돼 있다”며 “결과적으로 ‘각자도생’을 통해 사회적 위험을 타파해나가도록 하고 있기 때문에, 가족의 지원을 제대로 받지 못하는 청년들의 빈곤과 불평등이 고착화될 수 있다”고 말했다. 출처:http://media.daum.net/society/others/newsview?newsid=20160324193403267

지난 8월 말 현대경제연구원이 전국 성인남녀 810명 대상의 설문조사 결과를 발표했다. 조사에 따르면, '부와 가난의 대물림이 심각한 편'이라는 답변 90.7%에 '노력해도 계층상승이 어렵다'는 답변은 81%에 달했다. '노력 담론'에 대한 불신은 이미 뿌리가 깊다.

그러나 트렌드를 읽지 못하는 사람들은 어디에나 있다. 청년들은 이들을 '꼰대'라 부른다. 이미 취업·학점·스펙·알바 등 '노오력'의 굴레에서 허우적대는 청년들의 하소연에, 꼰대들은 '니가 노오력이 부족해서 그렇다'는 동어반복을 일삼는다.

왜 '노력'이 아니라 '노오력'인가. 꼰대들의 권위적이고 잔소리하듯 늘어지는 말투를 청년들이 빗대는 것이다. 꼰대들은 청년의 맥락에 대한 이해나 관심부터 부족하지만, 섣불리 선입견을 들이댄다. 청년들의 목소리는 사회적으로 승인받지 못했다.

답답한 상황의 탈출구는 무엇일까. 우선 '탈조선'(이민)이 대안으로 제시된다. 지난 17일 JTBC 설문조사에 따르면, 응답자 2만여 명 중 90%가, 20~40대인 가운데 88%가 '한국이 싫어서 다른 나라로 이민을 생각해본 적 있느냐'는 물음에 '있다'고 답했다.

트위터 사용자 '샤우트'(@187Centi)는 지난 1일 오후 트위터에 60개의 뉴스 방송 화면을 모아 올렸다. 각 방송화면에서 전하고 있는 뉴스는 <GDP 대비 복지비 비율, OECD 최하위>, <아이들 '삶의 질' 꼴찌> 등 한국의 열악한 삶의 질을 보여주는 통계다.

'샤우트'는 트위터에서 "한국이 놀라운 60가지 이유, 정말 놀랍습니다. 이게 다 박근혜 정권 때 발표된 것"이라고 밝혔다. 그는 또한 "이 외에도 최저 수면시간, 가계부채 증가율, 국가 부채 증가율, 산업재해 사망, 교통사고 사망, 실업률 증가율, 사교육비지출 등 이삼십 여 가지가 더 있는데, 동영상 보도를 찾기 어려워서 뺐다"고 설명했다.

이 같은 뉴스가 나오면서 ‘행복 지수’에 대한 관심이 부쩍 높아졌다. ‘지구촌 행복 지수’는 ‘생태 발자국(인간이 지구상의 자원을 사용하며 남기는 흔적)’과 관련이 깊다. 자연환경이 잘 보존된 국가의 행복도가 높게 나온다. 2008년부터 매년 실시되는 ‘긍정적 경험 지수’ 조사에선 143개국에서 ▶어제 잘 쉬었는지 ▶많이 웃었는지 ▶존중받았는지 ▶뭔가 재밌는 걸 배우거나 했는지 ▶얼마나 즐거웠는지 등을 물었다.

이 둘 말고도 국제 행복 지수는 많다. 대표적인 게 유엔개발계획(UNDP)의 ‘인간개발지수’다. 1998년 노벨 경제학상 수상자인 인도의 아마르티아 센 등 경제학자들이 개발했다. 실질국민소득(GNI)·문맹률·평균수명 등 인간의 삶과 연관된 지표로 구성됐다. 경제협력개발기구(OECD)는 34개 회원 국가와 러시아·브라질을 대상으로 ‘더 나은 삶 지수’를 매년 발표한다. 영국 주간지 이코노미스트의 ‘어디서 태어날까 지수’ 도 있다. 세계 각국의 양성평등 수준을 보여주는 세계경제포럼(WEF)의 ‘세계 성(性) 격차 지수’도 국제 행복 지수의 하나로 꼽힌다.

다양한 국제 행복 지수가 나오게 된 배경엔 국민총생산(GNP)과 국내총생산(GDP) 증가만을 목표로 하는 경제정책에서 벗어나자는 움직임이 있다. 미국의 경제학자 리처드 이스털린은 생활수준이 일정 정도에 다다르면 소득이 늘어나도 행복도가 그만큼 더 높아지지 않는다고 주장했다. ‘이스털린의 역설’이다. GNP와 GDP는 일·건강·교육 등 국민 삶의 질을 반영하지 못한다는 반성이다. 미국의 법무장관을 지낸 로버트 케네디는 이를 두고 “GNP는 모든 걸 측정할 수 있다. 우리 삶을 가치 있게 만드는 것들만 빼고”라고 말했다.

각종 국제 행복 지수에서 한국의 순위는 들쭉날쭉하다. ‘인간개발지수’(187개국 중 15위), ‘어디서 태어날까 지수’(80개국 중 19위), ‘더 나은 삶 지수’(36개국 중 25위), ‘세계 성 격차 지수’(142개국 중 117위)…. 지수마다 제각각이라는 비판이 나오는 이유다.

한성대 이내찬(경제학) 교수는 “조사기관이 행복을 어떻게 정의하느냐에 따라 지표 구성과 가중치가 달라진다”고 설명했다. ‘지구촌 행복 지수’에선 탄소 배출을 덜한 나라가 그만큼 행복하다고 본다. 정치적 자유나 인권은 고려 대상이 아니다. “114위 미국(2009년 ‘지구촌 행복 지수’) 국민이 행복하려고 7위 쿠바로 밀입국하려 한다는 얘기를 들어본 적 있나”(토드 부크홀츠 『러쉬!』)라는 비판이 그래서 나온다. 부탄은 2013년 ‘긍정적 경험 지수’ 조사에선 82위였으나 2014년엔 15위로 뛰었다. 왜 순위가 급등했는지에 대한 갤럽의 설명은 없다. ‘성 격차 지수’의 지표는 절대 수치가 아니라 남성 대 여성 비율로 환산해 반영한다. 문자 해독률을 보면 한국은 남성과 여성 모두 99% 수준이다. 그런데 아프리카의 레소토에선 여성이 85%, 남성이 66%로 각각 조사됐다. ‘성 격차 지수’는 레소토가 한국보다 문자 해독률에서 더 양성 평등하다고 판단한다.

서강대 남주하(경제학) 교수는 “행복 지수가 행복도를 100% 반영하기는 쉽지 않은 문제”라며 “행복 지수에 신경 쓰지 말고 실질 행복도를 높이는 게 더 중요하다”고 말했다.

정규직 비율도 절반 이하

BGM정보 : 브금저장소 - http://bgmstore.net/view/Duikb

'스크랩_펌글' 카테고리의 다른 글

| [기는 한국경제, 뛰는 선진경제] ‘성장 없는 고용’ 떠안은 한국기업 ~<5>한국, 미래 성장을 위한 해법은,한국의미래 (0) | 2015.12.05 |

|---|---|

| "韓 학생, 사라질 직업 위해 학교서 하루 15시간을 낭비하고 있다",책소개 (1) | 2015.12.05 |

| '냉동밥' 등 즉석가열식품, 내수 침체에도 20% 고공성장 (0) | 2015.12.03 |

| 클릭 후 1시간, 고등어·딸기까지… '배달 혁명',유통혁명 (0) | 2015.12.03 |

| 중산층 80% "난 하위층"..40%는 은퇴뒤 월소득 100만원 '빈곤층' (0) | 2015.12.02 |

스크랩 글이지만 도움이 되셨다면 ㅎㅎ 하단에 댓글 하나 부탁 합니다

방문하셨다면 위쪽 ♡ 공감 클릭 한번만 이라도 부탁

무플은 아 정말 싫어요.. ㅋㅋㅋ

RECENT COMMENT